Il existe aujourd’hui un paradoxe tenace dans l’IT. Les organisations n’ont jamais eu autant d’outils, de frameworks et de retours d’expérience, pourtant trop de projets dérapent encore. Les projets livrés dans le budget et les délais semblent relativement rares, tandis que de forts dépassements sont régulièrement rapportés par les clients. Une réalité terrain qui doit très certainement vous parler, que vous soyez d’un bord ou de l’autre.

La face cachée des échecs de projets IT

Quand un projet cale, on accuse souvent la technique. La plupart du temps, la cause est ailleurs.

Les difficultés viennent d’objectifs flous, d’un sponsoring intermittant, d’arbitrages tardifs ou de processus qui s’entrechoquent. Les projets publics offrent un miroir utile. Le Sénat a documenté des retards moyens de plus d’un quart et des dépassements budgétaires supérieurs à un tiers pour les grands programmes numériques de l’État.

Ces ordres de grandeur montrent que le problème dépasse la simple complexité logicielle et touche l’alignement, la gouvernance et la maîtrise du périmètre.

Des causes multiples, mais souvent évitables

Les racines sont connues.

L’alignement métier vacille quand les besoins évoluent plus vite que les décisions.

Le périmètre s’étire silencieusement. La dette de clarifications finit par se payer en bout de chaîne. Les budgets s’envolent et une part très faible de projets livrés sont dans les clous par rapport à leur cahier des charges initial.

Un constat, mais pas une fatalité. Cela montre surtout où agir, plus tôt.

Il faut également parler de culture de décision. La Cour des comptes rappelle régulièrement l’importance d’un pilotage clair et stable sur les grands projets, avec des responsabilités bien posées et des arbitrages documentés. Lorsque les rôles se brouillent et que le cap change au gré des urgences, l’exécution se disperse.

L’art de cadrer un projet IT dans un environnement complexe

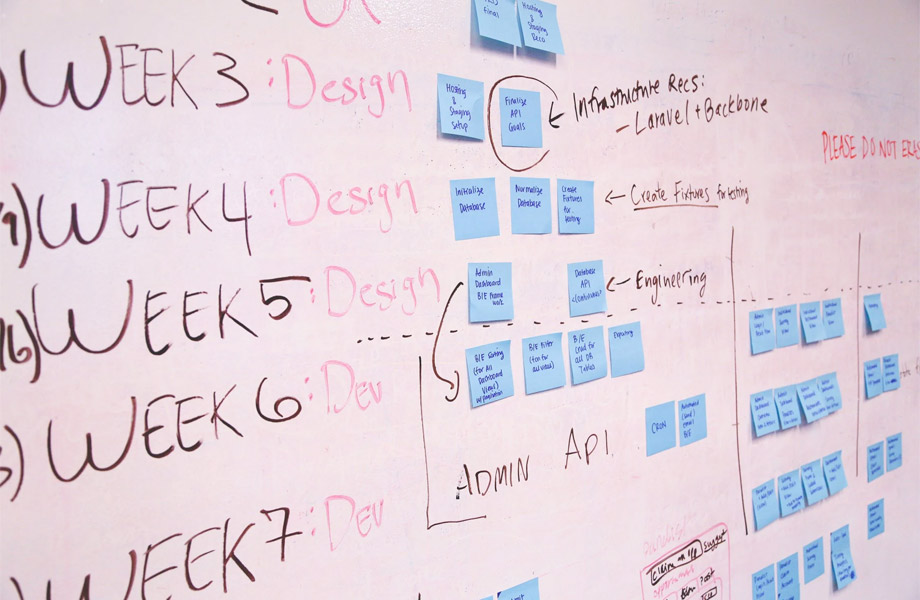

Le cadrage est un processus vivant, et dans un contexte où les parties prenantes sont nombreuses, l’objectif consiste à poser une trajectoire soutenable :

- On clarifie l’intention métier et les critères de valeur ;

- On découpe pour livrer tôt ce qui réduit le risque ;

- On ancre une gouvernance simple qui tranche vite ;

- On fixe une mécanique de décisions et de changements qui ne grippent pas le projet.

Les retours du secteur public sont encore une fois instructifs. La DINUM notamment cartographie et sécurise les grands projets numériques en amont puis tout au long du cycle de vie. L’approche consiste à confronter l’ambition avec la réalité des capacités, des charges et du calendrier, et à exiger des points de passage observables.

Cette logique s’applique tout aussi bien au privé. Elle aide à prévenir l’effet tunnel et les ajouts de dernière minute.

Les fondamentaux d’une gestion de projet efficace

Dans un environnement technologique qui change beaucoup trop vite, les bonnes pratiques en gestion de projets informatiques deviennent un socle indispensable pour sécuriser la réussite et maximiser l’impact des initiatives IT.

Ce socle s’appuie sur des principes désormais largement partagés. Le PMBOK dans sa version récente met par exemple l’accent sur la valeur, la collaboration avec les parties prenantes, l’adaptabilité et la mesure de la performance plutôt que sur une accumulation de processus. L’idée n’est pas de complexifier la gouvernance. L’idée est d’outiller des équipes capables d’arbitrer vite, de décider sur des faits et d’apprendre en marchant.

Sur le terrain, cela se traduit par des rituels simples. Les objectifs tiennent en quelques phrases compréhensibles par le métier comme par la DSI.

Les hypothèses sont écrites et revues. Les risques sont rangés par impact puis traités à la bonne fréquence. La qualité n’est pas une couche finale, elle est construite au fil des itérations grâce à des cas de test prêts dès le cadrage.

Et surtout, la donnée de pilotage est tout sauf figée. Elle vit au rythme du projet pour éclairer les arbitrages.

L’IT comme catalyseur de valeur, pas de complexité

Autre point potentiellement bloquant dans l’appréhension des projets IT par les décideurs : la soi-disante « complexité coûteuse ». Pourtant, traiter l’IT comme un centre de coûts entretient la dette, traiter l’IT comme un portefeuille de produits crée de la valeur.

La différence tient à une gouvernance qui relie chaque initiative à des résultats métier mesurables, à des critères de décision explicites et à des boucles d’apprentissage.

Les travaux récents du Cigref rappellent à ce sujet que la gouvernance du numérique sert d’abord la performance de l’organisation, avec des rôles clairs pour la DSI et des mécanismes d’arbitrage orientés valeur plutôt que livrables.

La valeur se matérialise lorsque l’on passe d’outputs à des outcomes. On sécurise l’alignement avec des indicateurs utiles au terrain, on pilote par hypothèses, on accepte de couper tôt ce qui ne délivre pas.

Créer de la valeur suppose enfin de parler économie avec rigueur. Il faut éclairer les décisions par le coût complet et par la capacité réelle à capter des gains de productivité, et mesurer le temps de cycle raccourci, l’amélioration de la qualité des données, la réduction des incidents, la satisfaction des utilisateurs et des clients. Dans une filière numérique française qui pèse plusieurs dizaines de milliards d’euros et qui reste un moteur de compétitivité malgré un contexte chahuté, l’IT devient un levier de résilience lorsqu’elle simplifie les parcours et fluidifie la collaboration plutôt que d’ajouter des frictions.

Le cap est donc clair. Standardiser partout où cela n’enlève rien à l’avantage concurrentiel, personnaliser seulement là où se joue la différenciation, documenter les choix pour pouvoir pivoter sans friction. Quand la gouvernance, les données et les équipes avancent de concert, l’IT cesse d’être un labyrinthe et devient un accélérateur de valeur tangible.